Pourquoi les plantes s'enracinent-elle en profondeur? Il y a-t-il un rapport avec la qualité de la préparation du lit de semence?

Durée moyenne de lecture : 4 min

Alors que je suis au volant du tracteur, concentré sur les travaux de déchaumage, mon maitre de stage m'interpelle: « A propos, connais-tu la raison pour laquelle on utilise le terme de "lit de semence"? » Après un court instant de réflexion, il me semble évident que le concept de lit de semence est en réalité comparable à celui du lit douillet que chacun connaît, tant d'un point de vue de la construction que de la fonction. Analysons la composition d'un lit de haut en bas: un drap de dessus fin, puis un matelas souple - dont la dureté peut varier selon les goûts de chacun - et le sommier pour finir. Cette comparaison rapide montre bien que la qualité d'un lit est directement liée à la combinaison optimale de ces trois composants. Mais en quoi peut-on établir un parallèle avec l'agriculture? C'est ce que nous allons tâcher de détailler dans cet article.

La première question à laquelle nous allons nous intéresser est la suivante:

« Pourquoi les plantes, ou plutôt les racines des plantes, poussent-elles en profondeur? »

Et plus précisément: pourquoi sont-elles en mesure de s'enraciner jusqu'à 120 mètres de profondeur (plus longue racine jamais mesurée dans le cas d'un figuier d'Afrique du Sud)? Il y a plusieurs raisons à cela:

- Premièrement, les plantes trouvent en profondeur tous les éléments essentiels à leur croissance: de l'eau, de l'oxygène et des nutriments. La profondeur d'enracinement est un facteur clé du développement de la plante. L'exemple du figuier africain l’illustre bien et ceci explique également l'intérêt du recours à la fertilisation localisée en profondeur. Dans les terroirs asséchés, plus les racines sont profondes, plus elles ont la possibilité de puiser dans les réserves d'eau des couches inférieures. La profondeur à laquelle s'enracinent les plantes est donc un critère décisif pour leur développement.

- La température et la lumière influencent également le développement racinaire. Par exemple, dans le cas du maïs, plus les températures sont élevées, plus les racines sont profondes.

- Le développement racinaire de la plupart des plantes s'effectue instinctivement de l'horizon meuble vers les couches plus dures du sol.

- Le phénomène appelé gravitropisme impacte directement les facteurs essentiels à la croissance de la plante. Il joue donc indirectement un rôle dans l'enracinement plus ou moins profond des plantes.

- L'épaisseur des racines est étroitement liée à la date de semis : en suivant l'adage « le plus tôt sera le mieux », les semis précoces permettent d'optimiser la période de croissance végétative et de favoriser le développement du système racinaire. En matière de développement racinaire, la présence d'une masse foliaire importante en surface est souvent trompeuse. Il est donc essentiel d'aller chercher des indices directement dans le sol.

- L'architecture du système racinaire est également influencée par la fertilisation. C'est ce que montrent les résultats de l'étude de l'Institut de science et de recherche « IST Austria », qui tente d’analyser le rapport entre comportement cellulaire d'arabidopsis et la disponibilité de l'azote dans le sol. On différencie deux sortes d'azote assimilables par les plantes: l'ammonium et le nitrate. Si l'on met à disposition de plantes, comme l'arabidopsis par ex., de l'azote sous forme d'ammonium, les racines commencent à se développer en longueur par un phénomène d'étirement cellulaire. Cela s'explique par le fait que de nombreuses plantes tendent à assimiler davantage le nitrate que l'ammonium. Si l'on déplace maintenant la même plante dans des terres riches en nitrate, la plante entamera la division cellulaire au sein de ses racines et produira alors des branches car elle aura suivi sa tendance naturelle en assimilant prioritairement le nitrate. La fertilisation constitue ainsi un véritable levier pour les agriculteurs afin de maîtriser le développement racinaire.

Revenons donc à notre lit de semence. Commençons par le drap de dessus.

Constitution du lit de semence

Le drap de lit

Le drap de lit correspond à la zone de dépose de la graine. L'objectif est de créer des conditions optimales afin de stimuler la germination. Comme les radicules sont très minces et fragiles, la qualité du lit de semence influe sur le bon enracinement de la graine. L'apparition de la radicule permet d'accélérer la capacité de la plante à accéder aux réserves d'eau. Les plantes ne peuvent assimiler les anions et les cations (engrais) que sous une forme liquide (dissoute dans l'eau). Plus vite les racines seront en mesure d'absorber de l'eau, plus vite elles pourront assimiler les nutriments. La fermeture du sillon joue donc ici un rôle déterminant puisqu'elle permet de garantir l'alimentation des plantes en eau par phénomène de capillarité, la remontée d'humidité étant assurée. Une condition incontournable qui permet de garantir l'accès à la couche inférieure, le matelas.

Le matelas

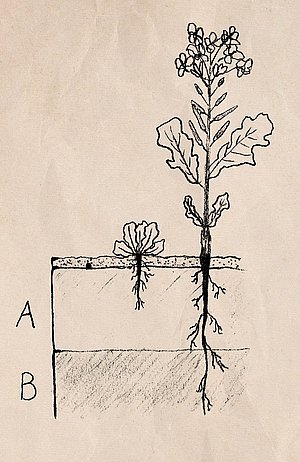

Le matelas correspond à l'horizon du sol nommé A sur le schéma ci-contre. Dans les terres agricoles, cette zone est souvent appelée horizon de travail. Sur cet horizon, les racines sont moins sensibles que dans la couche supérieure. C'est ici qu'elles assimilent la majorité des nutriments tout en s'enracinant de manière intensive afin de développer leur appui dans le sol. Cette couche allant de 5 à 30 cm de profondeur peut être plus compacte. Des couches déstructurées constituées de terres trop légères peuvent ralentir la croissance et nuire au bon développement des plantes, au même titre que les terres compactées. Les problèmes de compaction engendrent des retards de croissance ainsi que des malformations du système racinaire. Ceci pourra alors occasionner des phénomènes de stagnation de l’eau dans les parcelles et un déficit d'oxygène dans le sol. L'objectif est donc de maintenir un équilibre dans la structure du sol.

Le sommier

Intéressons-nous enfin à la couche supérieure B, également dénommée horizon alluvial. Cette couche constitue le sommier et reflète quasiment l'état des couches supérieures qu'il supporte. Nous y retrouvons en effet tous les nutriments qui se sont infiltrés depuis l'horizon A qui s’enrichit, avant d'être assimilés par les racines en fonction de leur épaisseur. L'eau des couches inférieures est également présente dans cette zone.

Comment obtenir une qualité optimale de lit de semence ?

En pratique, la préparation du lit de semence consiste à travailler le sol en évitant de remonter des mottes humides à la surface en vue d'obtenir une terre plus ou moins fine, en adéquation avec les besoins de la culture cible (terre plus fine pour la betterave sucrière que pour le maïs ou le soja) et de créer des conditions favorables à la germination de la semence (accès à l'eau par capillarité)

La taille idéale des mottes, la quantité de terre fine nécessaire et la profondeur de semis (en fonction des machines) restent des sujets sensibles et très discutables. Si nous voulons rester objectif, le critère décisif reste avant tout les caractéristiques du terroir et la qualité de la structure du sol (et facteurs afférents).

Pour conclure sur la structuration du lit de semence:

- Les racines doivent avoir un accès et un approvisionnement rapides en eau.

- La densité du lit de semence doit s'accroître de manière homogène depuis la couche supérieure jusqu'aux couches inférieures afin de garantir un enracinement optimal de la plante en profondeur.

- Il est nécessaire de travailler de manière appropriée l'horizon en présence de terres trop compactes ou à l'inverses trop légères.