Здоровье почвы – почвенная активность

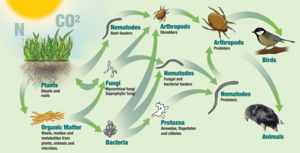

Если мы рассмотрим сложный мир почвенных взаимосвязей поближе, мы осознаем, сколько разных факторов: химических, физических и биологических важны для оптимального функционирования «здоровой» почвы. Особенно почвенная биология интересна сегодня с точки зрения понимания состояния почвы и поиска «ключей» к активному управлению ее важнейшими функциями: круговоротом элементов питания и их превращением в усвояемые растениями формы [1]; сохранением почвенных агрегатов и воссозданием ее естественной структуры [2]; улучшением водно-воздушного баланса [2]; защитой растений от болезней и вредителей [3,4]; а также процессами накопления органического вещества [5,6].

Микроорганизмы – это, вне всякого сомнения, мотор почвенного плодородия. Рост и развитие растений зависят, в конечном итоге, от жизнедеятельности огромного количества этих почвенных обитателей. Сегодня мы знаем одно: что мы о них еще практически ничего не знаем! Особый дефицит знаний существует в области микробиологии.

Удивительно, но эти микроскопические организмы могут быть мощным ресурсом влияния на наши способы возделывания. Если научиться их понимать и сознательно использовать для управления процессами внутри почвы, можно себе представить технологии будущего, где вместо химических и синтетических элементов питания и средств защиты растений будут использоваться исключительно те механизмы, которые действуют в естественной среде. Где почва будет не истощаться, а восстанавливаться. Где будет не уничтожение, а разнообразие видов. Сегодня во всем мире наблюдается большой интерес к этой тематике.

Ниже приведены несколько простых стратегий улучшения биологии почвы, которые Вы смогли бы опробовать у себя:

- Поле всегда должно быть под растительным покровом.

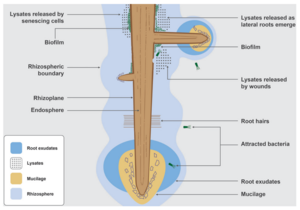

- Когда почва покрыта вегетирующими растениями, это означает, что их корни живы и работают – делают выделения для стимуляции и поддержки микроорганизмов, которые перерабатывают («подготавливают») для них элементы питания в доступные для усвоения формы. Для этой цели повторные и промежуточные посевы являются идеальным инструментом.

- Органические удобрения

- Компосты, навоз и другая органика – это своего рода неспецифическая прививка. Даже целый ряд прививок. Но можно использовать для уже «адресных» прививок и специально выращенные для этого специфические штаммы микроорганизмов (например, ризобии для овощных культур или микоризу грибов для плодовых деревьев). Возможности микроорганизмов практически безграничны! Мы просто мало знаем о них сегодня.

- Разнообразие видов

- Использование промежуточных посевов, сидеральных культур и их смесей позволяют разнообразить количество выращиваемых культур на одном поле.

- Минимизировать вторжение в почву

- NoTill-, MinTill- или StripTill: центральным элементом этих систем является минимизация нарушения естественных процессов в почве.

- Оптимизировать систему удобрений и защиты растений

- Чрезмерное применение химических удобрений и СЗР нарушает биологические процессы в почве.

При всей важности биологических процессов в почве, нужно заметить, что они происходят в почвенной матрице, где кроме них действуют еще физические и химические законы. В этой связи мы должны расширить наше представление о почве, как об очень сложном организме со сложными взаимосвязями. Почвенные пробы и анализы – доступный инструмент для оценки актуального состояния почвы и ее отдельных параметров.Рассмотрим детальнее некоторые важные факторы, где химия и биология пересекаются. Почвенная химия – это очень сложная и комплексная тема, но в то же время хорошо проработанная. Поэтому не будем изобретать велосипед, а воспользуемся уже готовым – дискуссию отложим для возможного отдельного доклада в одном из последующих номеров.

Как правило, стандартный анализ почвы включает лишь небольшой набор стандартных параметров – например, важнейших элементов питания или pH. Но есть еще и важные для растений микроэлементы, избыток или изобилие которых могут негативно сказаться на росте и развитии растений. Поэтому регулярный почвенный анализ на содержание микроэлементов настоятельно рекомендован. Например, молибден, кобальт или никель очень важны для обмена веществ и азотфиксирующих процессов. Не нужно забывать, что и почвенные микроорганизмы тоже нуждаются в микроэлементах! Мы зачастую слишком зациклены на потребностях растений, забывая при этом, что вносимыми элементами питания мы, по сути, кормим все то многообразие микроорганизмов, которое живет и функционирует в симбиозе с растением! Например, процесс фиксации атмосферного азота был бы невозможен без участия азотфиксирующих клубеньковых бактерий.

Типичный почвенный анализ, как правило, позволяет судить только о наличии тех или иных элементов в доступной для растений форме. Но в почве ведь содержится, кроме этого, огромный резерв и других химических соединений. Он в десятки, а то и в сотни раз превышает потенциальные потребности растений! Проблема лишь в том, что эти соединения нерастворимы, не способны к обменным реакциям и, соответственно, не могут быть усвоены растениями [7].

Почвенные микроорганизмы обладают бесконечным арсеналом средств и возможностей, чтобы, в конечном итоге, расщепить и преобразовать эти соединения в доступные формы. Они делают это с помощью специальных энзим и кислот, которые освобождают минералы из почвенной матрицы и «переваривают» их для питания растений [8,9]. Понимание этого аспекта очень важно для разработки стратегий биологизации почвы с целью снижения использования химических удобрений – за счет использования имеющихся в почве ресурсов. Во всем мире уже есть много положительных примеров, когда фермеры, снизив дозы химических удобрений, не только не потеряли в урожайности, но и повысили рентабельность. Конечно, такие стратегии должны быть индивидуальными и учитывать всю гамму окружающих условий в их сложной взаимосвязи. А главное – как мы уже не раз указывали на страницах terraHORSCH – нужно видеть их как составную часть единого большого целого: живого мира вокруг нас!

Литература

- Protists: Puppet Masters of the Rhizosphere Microbiome. (2018). doi:10.1016/j.tplants.2018.10.011.

- Soil as an extended composite phenotype of the microbial metagenome. (2020). doi: 10.1038/s41598-020-67631-0

- Organic management promotes natural pest control through altered plant resistance to insects. (2020). doi: 10.1038/s41477-020-0656-9

- Managing and manipulating the rhizosphere microbiome for plant health: A systems approach. (2017). doi: 10.1016/j.rhisph.2017.04.004

- Quantitative assessment of microbial necromass contribution to soil organic matter. (2019). doi: 10.1111/gcb.14781

- The importance of anabolism in microbial control over soil carbon storage. (2017). doi: 10.1038/nmicrobiol.2017.105

- Opportunities for mobilizing recalcitrant phosphorus from agricultural soils: a review. (2018). doi: 10.1007/s11104-017-3362-2

- Phosphate solubilizing microbes: Sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils. (2013). doi: 10.1186/2193-1801-2-587

- Phosphate-Solubilizing Microorganisms and Their Emerging Role in Sustainable Agriculture. (2019). doi:10.1016/b978-0-12-816328-3.00017-9.